和那些消亡在历史尘埃中的古建筑一样,仅凭名字在地图上已搜索不到它的踪影。但或许又不一样,它不靠地方志中的几行文字或者几张老照片,而是凭借着另外一种形式,让自己的名号不断被提起,并每每引人感慨和唏嘘。如果曾在故宫保和殿里看过高五米宽十八米的“过去七佛说法图”,或者在加拿大多伦多皇家安大略博物馆看过同样高度宽十一米的“弥勒佛会图”,一定会震惊于中国古代壁画巅峰之作的精美绝伦,而这两铺远隔重洋、天隔一方的壁画杰作却都来自于一个地方——稷山兴化寺。这一事实让人惊讶,禁不住想象,这座藏在乡野的古刹,曾有着何等壮观巍峨的殿宇,殿中壁画恢宏,宝相庄严,满墙风动,天衣飞扬。

我们痛惜于消失在兵燹人祸中的那些历史的遗存,痛惜于如此的艺术珍品割裂流离在异乡,使得我们在今天仅能通过壁画的介绍听到它的名字,在想象中回望曾经的辉煌。兴化寺原在稷山县城西南三十里处,北小宁村村道口北隅。据现存碑刻和清同治四年所修的稷山县志“古迹志·寺观门”记载:按现存壁画绘制时间元延祐七年推断,兴化寺地震被毁后很快就重建,寺院主体殿宇应形成于此时。其后明清两代皆有修缮记录,有明万历二十六年、清乾隆四十七年碑记。

这一年兴化寺僧人获悉北洋军队行将过境,为了避免年久失修的寺庙再遭蹂躏,遂纠集乡民把寺内的壁画分块剥离并藏匿起来。壁画被剥离后不久,中原地区遭遇大旱,寺僧遂以修缮兴化寺建筑为名,将壁画出售换取银洋以度饥荒。这两铺壁画即是“过去七佛说法图”和“弥勒佛会图”。“过去七佛说法图”于1926年经金石考古学家马衡之手由北京大学国学所购得,“弥勒佛会图”则于1928年经加拿大圣公会传教士同时也是考古学家的怀履光之手售与皇家安大略博物馆。

精美壁画的出现,引发了各方人马对兴化寺的关注,这处藏在偏僻乡野的古寺先后迎来了两拨不同的考察队伍。首先前来兴化寺的是时为清华国学门讲师的考古学家李济。1926年2月26日,李济利用他在汾河流域考古调查的机会,顺路考察兴化寺。一年后,他在史密森研究院各科论文集中发表了考察报告《山西南部汾河流域考古调查》。他看到兴化寺有三进院落,前殿无壁画,中殿南墙无门,北门与后殿殿门相对。

“在大殿和后殿三面墙上都有彩绘,后殿两侧墙壁上所有的画和大殿南墙的画已被古董商人剥走。”此外,李济还在前殿和中殿之间发掘出土了一块开皇年间的造像碑,证明了兴化寺建于隋代的记录。但可惜的是,由于李济此次兴化寺之行只是顺路,考察资料太过笼统。1938年,已回到加拿大在皇家安大略博物馆任远东部主任的怀履光,派遣两名山西学生到兴化寺等地考察博物馆所藏的三铺壁画的原位。

寺院有三进院落,中轴线分布有山门、金刚殿、地藏殿、大悲殿、文法殿,东西分建钟楼和鼓楼。金刚殿一般为过道性质,怀履光学生将地藏殿称为前殿,大悲殿称为中殿,文法殿称为后殿,其中仅有中殿与后殿内部绘满壁画。东壁、西壁为楼台山水,疑为通景画性质的“释迦摩尼本生经变”;北壁上方亦为十身佛像,下方为元代施主、画工、年代的题记。兴化寺被毁是在抗日战争期间,过去的资料都归罪于侵华日军。

而据当地知情人回忆,20世纪40年代初抗战时期,稷山县已经进入无政府状态,兴化寺已无僧侣,村里财源困窘,又屡经土匪勒索,村长有吸食鸦片的习惯,于是将兴化寺建筑构件当旧木变卖,目地仅仅是换取鸦片之资。1962年,王泽庆考察兴化寺时,寺址已被作为农田。1964年与1972年,柴泽俊再次前来考察,农田边还能找到“残碑瓦砾”。如今,兴化寺旧址被一条道路斜穿,并建起民居,个别部分沦为垃圾堆。

另据村民介绍,兴化寺的残碑瓦砾早先被当做建筑垃圾,填埋进附近的一处池塘中。至于李济发现的石碑,据称被迁移至青龙寺保存,近来有调查者前往搜寻,找到一块残碑,仆卧在地,高约1米,碑阴朝上,中央雕凿有一铺七尊的造像龛,碑首严重风化,隐约可见浮雕的飞天和多宝塔。1926年初,被剥离的兴化寺中殿南墙壁画被割裂为五十九方,分装在木箱中秘密发往北京拟转至海岸出口。此事被时为北京大学研究所国学门考古研究室主任的马衡得知,感慨“以年来国内之古物美术品等输出海外者,随时随地有之。

国内好古之士,匪特无从竞买,并求一寓目之机会而不可得,是岂止考古家之憾事,抑亦国人之大辱也!”经一番追踪,马衡见到壁画原物,“壁高约丈余,长约十丈,以五十余方凑合之,略得原状。据估人言,旧在稷山县小宁村兴化寺之南壁,屋凡五楹,故如许之长。”经议价再三,最后北大用四千元买下这铺壁画,收藏于研究所库房。1926年10月,黄文弼根据壁画的拼合图像和李济的调查,在《北京大学研究所国学门月刊》发表了《山西兴化寺壁画名相考》。

1928年,“过去七佛说法图”拍照后,将照片拼合成完整的一铺壁画,分三期发表于当年的《艺林旬刊》。1952年,北大文科研究所迁居西郊,时任文化部副部长的郑振铎主持统筹文物工作,将这铺壁画和研究所的一批文物调拨给了故宫博物院。1959年,故宫博物院筹建历代艺术馆,决定将“过去七佛说法图”拼合复原展出。在参加过永乐宫迁建和临摹工作的中央美术学院教师陆鸿年、王定理二位先生的指导下,在故宫保和殿西庑做木架夹墙,将加固好的壁画悬挂在墙面上,拼合填补修复。

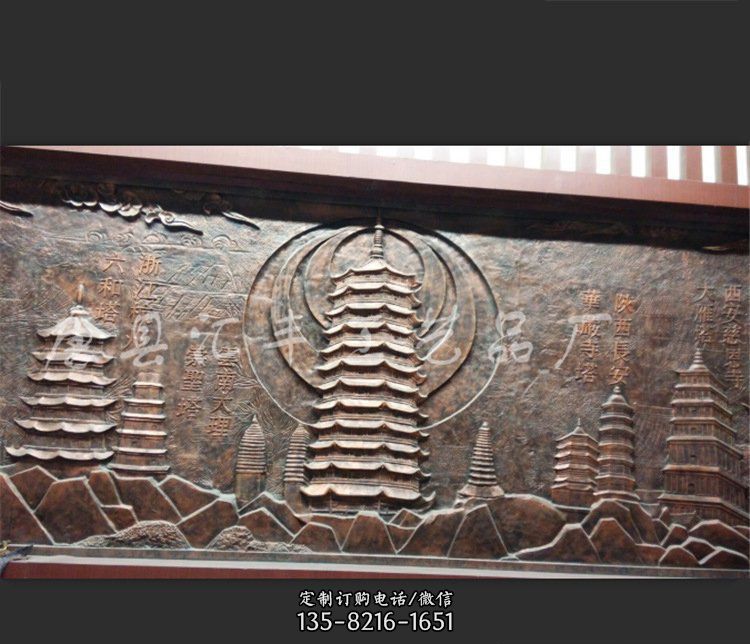

最后中央美院教师与故宫博物院的画工一起进行全色补画,使之成为一铺完整的壁画,陈设于保和殿西庑南端西墙。后故宫博物院展馆重新规划,该壁画又被深藏,再也没有公开展出过。近来,有爱好者在故宫搜寻,居然在一处角房内发现了这铺壁画的踪影。“过去七佛说法图”高5.2米,宽18.1米,共绘有佛七身、供养菩萨六身、声闻二身、飞天二身、迦陵频迦二身,共计十九身造像。“虽寻丈巨制,而前后照应,一气呵成,不能寻其讫起之迹。壁画整个画面采用并列式构图,七佛一字排开,均结半跏坐于束腰金刚台座上的莲花之中,手结不同法印,前有各色供品置于莲花之中。“过去七佛”是释迦牟尼与其出世之前悟得正觉的六位佛尊的合称,分别为过去三佛、现在三佛、释迦牟尼佛。

画面上七身佛像从左往右依次是释迦牟尼佛、俱那含牟尼佛、毗舍浮佛、毗婆尸佛、尸弃佛、俱留孙佛、迦叶佛。在中央毗婆尸佛前方是两身声闻,左为阿难,右为迦叶。阿难仪表堂堂,面相圆润,表情矜持,形似青年僧人,双手捧怀,态度恭敬。上身着重绿色僧祗支,左身罩穿红色袈裟,下身着重绿色下裳,脚穿红色云头鞋。大迦叶面相平和,容貌枯槁,形似老年僧人,双手合掌,十指微曲。上身穿重绿色间青色袈裟,下身着褐色下裳,赤足伫立云端。

诸供养菩萨皆发梳高髻,头戴花冠,面容姣好,脑后为小型头光;上身佩戴璎珞,穿着深绿色天衣与飘带,下身穿白色下裳,双足踏于双莲花上。在诸佛之间还有两身童子飞天,身形微蹲,上身赤裸,下身穿白色下裳,赤足,肩披绿色长条飘带,胸前挂璎珞。而在中央毗婆尸佛两侧的上方,是两身迦陵频迦,人首鸟身。面如童子,双手合十,上身赤裸,背生双翼,下身似鸟,尾如凤尾。“七佛”是佛教传统造像中常常会涉及到的一种单体组合式造像。根据现场空间,通常都是一字排开的七尊大同小异的造像,若是在画面中则常常是圆形构图。

因为都是“佛”级别,就共同具有三十二相八十种随性好的殊胜庄严相。相对于有坐骑、法器、手印、侍从部众的菩萨来说,区分七佛各自的身份就变得比较困难。除此之外,七佛本身还有不同的版本,并非是一种说法,因此辨识就更多了一些模糊。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号