她是一位校长,说话时总是会抬起下巴,侧过脸,用眼角余光看人,令我感觉很不舒服。聊了十几分钟后我发现,那并不是她刻意为之,而是下意识的动作,因为她的语言中没有敌意。这是一位工作作风硬朗且控制欲强,略带优越感的妈妈。随后我们的谈话被我引导到孩子身上,也逐渐印证了我的想法。当我将搜集到的信息串联起来,脑中的画面逐渐清晰的时候,我开始为她的儿子感到担忧。

但我却无法改变或是改善妈妈的认知,因为妈妈从事教师职业已经十几年,对于“教育方面”十分自信,且笃定地相信自己的判断。因为工作比较忙,妹妹没有被妈妈管太多,反而自信且有主见。这两个孩子的反差,足以说明妈妈的控制影响到了儿子的自然发展。第二,儿子不想吃妈妈洗好的苹果还要询问妈妈的意见,可见孩子对于妈妈存在“畏惧心理”。询问妈妈的意见和态度,也是一种讨好,儿子的内心戏是:

我需要询问你的意见,我想知道如果我不吃你洗好的苹果,你会不会生气?从表面上看,这两句对话好像没什么,或许妈妈只是表达不耐烦。但是,这句话,这样反问、质问的语气对于一个自卑、敏感且存在讨好行为的男孩来说,可能意味着遗弃。孩子的感受是模棱两可的,不知道如何做,才能令妈妈不生气,所以仅仅是吃水果这件小事也会令孩子产生“妈妈是不是会不高兴”的恐惧,继而引发焦虑。第三,妈妈总是吵孩子,也就是说,日常亲子互动中,妈妈对于孩子的行为存在较多的评判和控制。

当孩子的行为没有达到妈妈的期望值,愤怒就会涌上来,表现为:1、妈妈将孩子周末的兴趣班都调整到了周中,想着在周末给孩子报几个其他的兴趣班,没想到被孩子识破了,主动问妈妈这么做的原因是不是想在周末报班,妈妈否认了孩子的说法。孩子不愿意出来玩,表现出在家写作业,实际上是孩子的防御。一方面担心如果自己作业不多,还有时间出来玩,妈妈就会给自己报班;

另一方面担心妈妈以“出去玩”的名义带着自己去试课。2、孩子曾经被转学一次,在转学之前,是学校、班级里的优等生,自信满满;转学之后,只能保持在中上游的位置,突然间失去了老师的夸奖、同学的羡慕孩子的心理落差很大。当孩子和妈妈说起这件事儿的时候,妈妈是这样回答的:因为原来的学校里,整体水平低,现在这个学校水平高,所以你落下来了!

这是一个客观事实,你难过没用,应该多想想怎么努力赶上去!”我承认妈妈说的话,没毛病,但却是“有用的废话”。因为妈妈没有看见孩子的难过情绪和心理落差,更没有及时接纳,只是给孩子讲道理,要求孩子迎难而上。在新学校里自我价值感降低,回家后得不到妈妈的鼓励、支持、安慰,而又担心妈妈因为自己成绩不好挨吵,所以周末一定表现出努力的样子。自己的做法是对孩子的尊重,是孩子的性格遗传才这样。

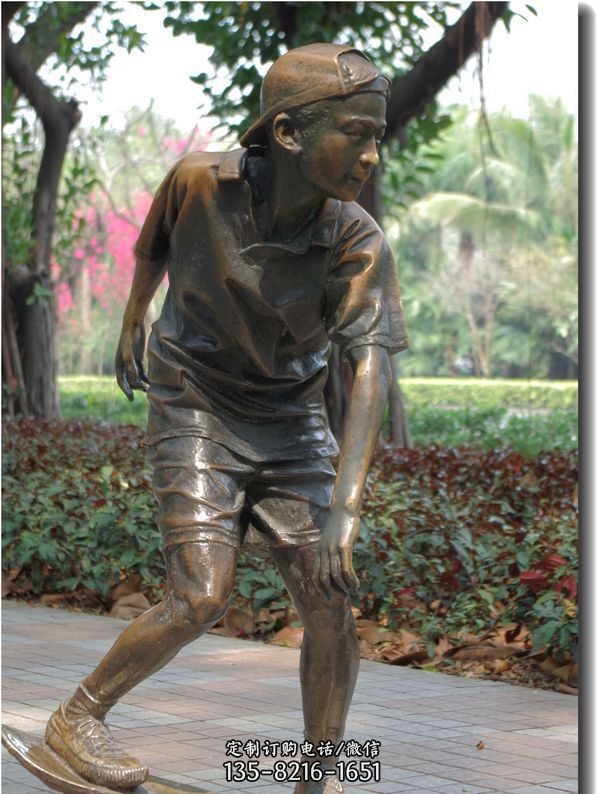

“遗传,一般是指生物基因方面的遗传,如果说性格有遗传,那就是父母亲的行为方式对于孩子性格的塑造。”如果将孩子比喻成一件雕塑,父母亲就是这件雕塑作品的雕刻师,亲子间互动的言谈,是雕塑者手中的刻刀。然后,我们用父母亲雕刻我们的方式,继续塑造我们的子女。讨好已经内化成为他潜意识里的行为模式,在未来的各种关系中,都会不自觉地展现出来。因为我不够好,所以为了让自己表现得更有价值,令人喜欢,我要表现出别人喜欢的样子,令他人喜欢。讨好的人,是痛苦的,焦虑的,甚至对各种关系存在焦虑,担心关系的破裂。我们越是想要得到的,越是我们缺失的,也常常是求而不得的。

我想没有哪个父母愿意看见自己的孩子成为这样的人,但是却又不断重复着以往的亲子行为模式。“我看了很多书,听了很多课,都没用,孩子还是那样!”其实,真正的原因不是书、课没有用,而是父母亲自己没有由内而外的改变,我们一直在寻求如何改变孩子,而忽略了孩子行为背后的心理动机。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号