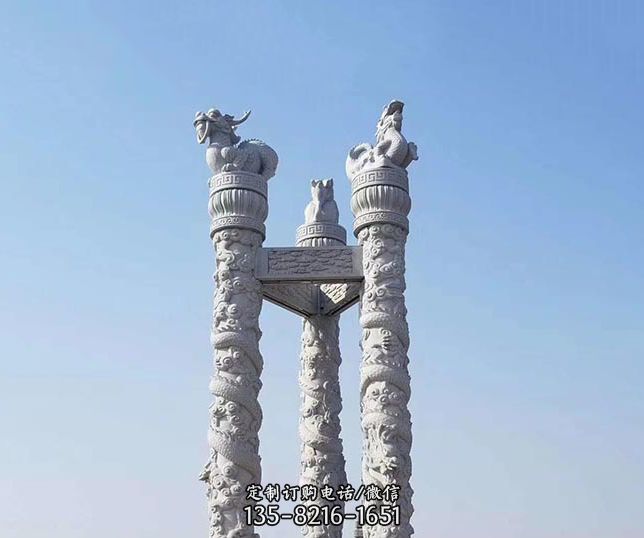

这种远古先民们所幻想出的生物,千百年来被广泛运用于建筑的装饰中。在中国古建筑漫长的发展史中,龙逐渐成为常见的一种装饰符号,上至皇室贵胄的宫殿,下至平民百姓的住居,都能见到龙的使用。我们常常能在古建筑的栏杆、踏道、斗拱、屋脊和各个部位的彩画中见到龙的形象,而最为亮眼的一种龙形装饰,当属盘龙柱。盘龙柱,中国古代建筑中极为独特的一种立柱装饰形式,它往往被使用在一些较高等级的建筑上,凭借华丽而生动的造型,成为视觉焦点。

尽管我们如今能看到的古代盘龙柱,大多是明清两代,但也不乏明以前的遗物和相关文献记载,这表明,盘龙柱并非后世某一个别时期或地区建筑工匠的独创,而是一种有着绵延承续千年历史的传统构件。绝大多数中国古建筑采用彩画作为主要的装饰,雕刻等其余的装饰类型在中国古建筑装饰中发挥的作用并不突出。而盘龙柱——这种缠绕着龙形雕刻的装饰形式,显得有些另类,它的起源也是扑朔迷离。

我国唐代以前的古建筑形象资料匮乏,缺少完整的建筑实物遗存和可靠的文献记载。因此,追溯中国古代木作建筑的装饰形制充满了挑战,想要完整勾勒出盘龙柱的起源与早期的发展历史几乎是不可能的。但是,建筑史研究者刘冠老师在新近的研究中,提出了一个有趣的观点,他认为唐宋辽金成熟的盘龙柱形象,可能是汉代本土柱身装饰中常见的龙蛇一类神兽形象,与西方传入的螺旋式装饰结构相结合,在漫长的时间里逐步融会、演化,并最终定型的。

做出这一判断的前提是,客观上中国本土的建筑器物,自华夏文明早期至汉代并没有形成螺旋盘绕式的装饰传统,而螺旋式装饰结构很早就出现于中东和地中海沿岸的古建筑中,并在东汉传入中国。中国前秦至汉代的古建筑,常常采用动物形象作为装饰,如《拾遗记》中记载“赵飞燕女弟居昭阳殿,椽桷俱刻龙蛇形萦绕其间,鳞角分明,见者莫不竞栗”,又有“石虎于太极殿前起楼…”《鲁灵光殿赋》《景福殿赋》等名篇也对汉代建筑里的动物装饰有过详细的描摹。这一时期的宫殿遗址中也常出土模仿动物形象的建筑构件。

在当时流行用动物作为建筑装饰的背景下,匠人们自行发明盘龙柱是很有可能的。在浙江海宁出土的东汉画像石中,我们已经能看到较为成熟的盘龙柱形象,如果说从西方传入的螺旋式装饰结构在短短百年间就演变为盘龙柱,似乎有些不符合建筑的发展规律。西安博物院内就收藏有一件唐代的盘龙柱,柱子上的石雕盘龙气势凌厉,身体富有动感,仍然带有早期龙的一些形象特征。宋辽金元时期的盘龙柱,从遗存数量到材质都大为丰富。众所周知,中国古代建筑以木构为主体,因此在宋代以前应当也有相当多的木质盘龙柱,但由于木材本身易毁的特性,留存至今的宋代以前的盘龙柱均为耐久性更强的石质。

幸运的是,在北宋建筑晋祠圣母殿的前廊位置,仍保留着现存最古老的八根木雕盘龙柱。据殿内圣母坐具上的北宋纪年题记,有六条木雕盘龙是北宋元祐二年由吕吉等人布施给圣母殿的,历经近千年的日晒雨淋而完整保存至今,可谓奇迹。除了最有名的晋祠圣母殿,在窦圌山云岩寺的南宋飞天藏上,也可见到盘龙柱的身影;隆兴寺北宋转轮藏的柱子上曾经也有盘龙,但于近代动乱中被毁。此外,北宋官式指导用书《营造法式》对于木雕和石雕盘龙柱均有详细的介绍。在与圣母殿毗邻的元代建筑唐叔虞祠正殿内,存有十分罕见的彩塑盘龙柱。相较于木材和石材,泥土是一种更为自由的雕塑材料,给了工匠们更大的创作空间,因此彩塑盘龙的体态更为健硕,造型更加夸张奔放。

留存至今的宋辽金元石雕盘龙柱数量可观,集中分布在晋南地区,但若以精美程度而言,则以柏山东岳庙和杨粲墓的石雕盘龙柱为最佳。此外,大足石刻中,模仿木质转轮藏雕凿的宝顶山毗卢洞和北山转轮经藏窟,均有仿木石雕盘龙柱,从侧面反映出这一时期在转轮藏上运用盘龙柱应当是普遍做法。从唐宋至明清,盘龙柱形象的差异主要体现在龙的头部——外翻的上唇越来越后退下压,直到盖住上颚,开始出现了翻鼻,与我们今天所常见的龙的形象趋于一致。由于明清时期的盘龙柱存世量巨大,水平也参差不齐,各地的风格亦有很大差别。从整体上来说,官式建筑的盘龙柱代表了这一时期的最高水平。

在沈阳故宫大政殿与崇政殿内部的宝帐上,均采用了张扬、凌厉的木雕盘龙柱作为装饰,体现出关外满族建筑装饰张扬、不拘一格的风格。由于气候等因素的影响,闽台、潮汕的古建筑从宋代开始就普遍运用石柱,到了明清时期,由于石材加工工艺的提升,对柱身更多的加工成为可能,石雕盘龙柱大量涌现。到了现代甚至可以称得上泛滥,造型也愈发夸张,与该地张扬的剪瓷雕相互映衬。与其他地区仅在大殿的部分位置使用盘龙柱不同,闽台潮汕一带对于盘龙柱的使用可以称得上“豪奢”——以白礁慈济宫为例,这座供奉保生大帝的庙宇,在山门、大殿中均使用了盘龙柱,类似的例子数不胜数。

在闽南潮汕地区,还有一座建筑的盘龙柱不得不提,那就是揭阳学宫大成殿。这座大成殿的内部装修相当精美,尤其是金柱上的四条木雕盘龙代表了潮州木雕的顶级水平,同时也是这一地区唯一的木雕盘龙柱,弥足珍贵。实际上,盘龙柱不仅中国古建筑中有,日本古建筑中也有。随着明清时期中日建筑之间的交流,盘龙柱也传入了日本,在江户时代的建筑日光东照宫和德川家继灵庙中可以见到。

虽然我们常见的盘龙柱形象与“萌”沾不上边,但是遵义杨氏土司墓的一些盘龙柱确实给人“萌”的感觉:没有龙角、龙须、利爪、利齿,头部十分圆润,可以说是憨态可掬。至于说什么地方的盘龙柱做工最精美,这很难评述,因为各个地区、各种材质的盘龙柱各有千秋。但在这里可以推荐各个省和直辖市一些较为精美的盘龙柱:

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号