渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。1921年1月,鲁迅先生在北京八道湾11号居所里,完成了一篇带有强烈纪实色彩的小说。鲁迅,一个绍兴人,少年闰土的朋友,可能在绍兴的某条小街上与阿秋擦肩而过,在绍兴的乡下遇见过一位像祥林嫂一样面色悲苦沉默的妇女。一位鲁迅中学的学生说,鲁迅写句子造句子可真有一手。他们同学之间,早就把“我的后院有两棵树,一株是枣树,另一株还是枣树”的梗玩坏了。

周令飞说爷爷这句著名的被后人反复引用的,“被玩坏了”的“两棵树”:”周令飞说起爷爷鲁迅,“我觉得鲁迅是一个让我们能够继续记住它的名字,可以记住两百年、三百年、五百年,甚至一千年的人。”在鲁迅140年的诞辰之际,鲁迅种在绍兴的“两棵树”依然是长青的。正如周令飞所说,绍兴的绝对优势是文学,绍兴的文学当中的绝对优势是鲁迅。一方面,一个个跟鲁迅相关的人文景点带动了当地的知名度,壮大了绍兴的“鲁迅主题游”经济,另一方面,一个个文化活动在此地上演。在鲁迅中学的新生代眼中,这个叫周树人的绍兴先贤,他从他们脚下的同一片土地走出去,他弃医从文、救国怒吼,他以笔为刃,劈开黑暗迷茫。

秉持“韧”的精神,在寂寞中锲而不舍、在困境中百折不挠,为生民立命。“我们只有读懂这些,与鲁迅的精神与灵魂对话,才能读出一个真实的鲁迅、完整的鲁迅,那我们今天的纪念才有意义。在鲁迅所有的作品当中,《故乡》是影响最为广泛持久、评价最为确定的作品之一,是百年间入选中学语文教材最稳定的鲁迅作品。目前的人民教育出版社教材系列中,小学六年级有《少年闰土》,中学九年级又有《故乡》。

除了故乡的“闰土”,从鲁迅的故乡走出来的,还有祥林嫂、孔乙己等一个个人物,他们是农民,是被侮辱与被损害的女性,是知识分子。还有一位像《等待戈多》中的戈多一样,既是具象又是抽象的“狂人”,虽然不知他是何方人氏,似乎,他也曾在绍兴的街头巷里间出没过。100年后,我们跟着鲁迅的笔触,仿佛也跟着他一起,又回到了他的故乡。在周作人的回忆中,鲁迅并不太愿意说自己是绍兴人,宁愿说自己是浙江人。这看似矛盾的背后,或许跟鲁迅对故乡复杂的情感有关。从决定“走异路,逃异地,去寻求别样的人们”开始,鲁迅在其间也回过数次故乡,最长还在1910年时,他在故乡任教职达一年时间。

1919年12月,鲁迅最后一次回绍兴,卖房并将全家搬迁至北京。“鲁迅”横空出世,标志性的事件是他以鲁迅的笔名发表小说《狂人日记》,振聋发聩,锋芒毕露。那几个名字,是他的祖父起的,但是鲁迅似乎并不怎么喜欢他的祖父。用今天的话来说,是祖孙两代人的代沟造成,还是在真正离开故乡绍兴之前,成长中的“新青年”鲁迅将祖父看成是“旧文化”的代表,因而在内心与祖父划出了一条鸿沟,研究者则各有说法。

鲁迅在绍兴周家台门出生后,在京城的祖父给新生婴儿的长孙先是取名为“张”,也就是乳名,或小名,而鲁迅真正的原名周樟寿,也是祖父取的。在绍兴的学堂上学时,鲁迅先是被同学们叫“雨伞”,开玩笑说“雨伞来了”,因为他的字“豫山”听起来像“雨伞”。鲁迅不爽,要求祖父改名,祖父改了后,叫“豫亭”,可还是跟“雨”有关,听起来像“雨停”,还是会被同学们开玩笑。直到改名为“豫才”,似乎才不再跟“雨”纠缠了,鲁迅自己也认可了这个名字。

据周作人回忆,周树人的名字是周家的一位叔祖帮鲁迅改的名,改名的理由却是因为这位叔祖是位旧式人物,思想老派,“认为进洋学堂不是件光彩的事,不宜用族谱上的正式名字”。“豫才”,听起来像“育才”,从“育才”到“树人”,想必这位叔祖替鲁迅改名时,也遵循了名字的某种内在联系。要说鲁迅跟祖父的疏离,是一代“新人”反对“旧人”,应该是成立的。鲁迅的好友曾说,鲁迅自己说过,他小时候读书不用功,曾被祖父训斥。但后来他在教育部时,亲眼看到了教育部保管的自己祖父当年在大清朝进士考试中“点翰林”的考卷,读了祖父写的考试文章,觉得祖父写得“并不高明”。

况且旧时的“老爷”,家里还有几房小妾,鲁迅的祖父不善待自己的夫人蒋氏,相当于遗弃在家,也颇让身为长孙的鲁迅反感。鲁迅对家庭给他安排的跟朱安的包办婚姻也甚为反感,但去日本留学也避免不了这桩婚事,后来,朱安成了她自己说的,“我也是鲁迅的一件文物”。而祖父所涉的“科场舞弊案”,致家道中落,也直接影响了少年鲁迅敏感的心灵,骤然遭遇家庭变故,让他直接体会到了世态炎凉。祖父周福清,曾经进士及第,“点过翰林”,也代表了当时周家的“最高权威”,后来又因“科场舞弊案”直接导致了周家的败落,他也代表了“旧的光荣”,这“光荣”后来又变成耻辱。

诸类在故乡的往事,以及在故乡绍兴的“新青年”萌芽时期,将自己的代表旧势力的祖父当成反对的,要批判的对象,在思想上的割裂,也是必然的。某一个普通的上学的日子,一个鲁迅中学的孩子,刚刚在教科书上遇上了鲁迅,很可能他走出校园,在街道上走着,不经意间又遇到了鲁迅。这位出生于00后的同学跟着鲁迅大叔的笔,穿越到了鲁迅也是他这个年龄时的故乡,那是一个有点萧索的故乡,那里有少年闰土,也有中年闰土。这位00后同学发现,故乡和故乡的人,百年间在变,又似乎没有改变。他发现,鲁迅这位老乡在最后一次回绍兴时,或许是有几分叹息的,他不由地想,如果鲁迅先生来到今天的绍兴呢?

鲁迅,他看着一个个现代绍兴故乡人,看见日新月异的街道,看到跟自己有关的所有“鲁迅元素”,他是依然会叹息,还是略感欣慰?当他看到绍兴鲁迅中学的莘莘学子的一天,在操场遇到青春面孔,他,是不是会停下来和他们谈谈?他兴步走过鲁迅故里,鲁迅故里数米之遥处,有阿Q曾经寄居的土谷祠。如果在夜晚,寂静的巷子里有狗吠,他可能会想起最近读过的《狂人日记》里的描写:千万个读者的心目中有千万个孔乙己和阿Q的样子,鲁迅心目中,也有一个。

他去网上查了一些资料,从鲁迅和友人的通信中,他看到了鲁迅先生的这种讲究,原来,对自己笔下人物的绍兴味道,鲁迅是有精准的把握的。1933年,中国新兴木刻运动的先驱、著名画家刘岘出版的《孔乙己》插图集、《风波》插图集、《阿Q正传》插图集等,都涉及到了从鲁迅小说中的想象,到落到实处。”在这一复信里,先生对刘岘所作插图,提出十分具体的意见:

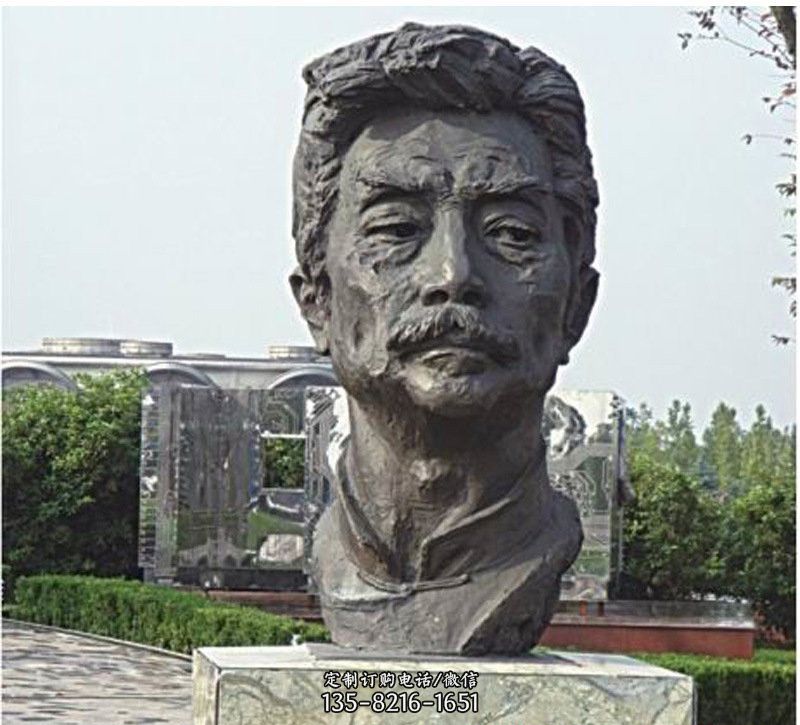

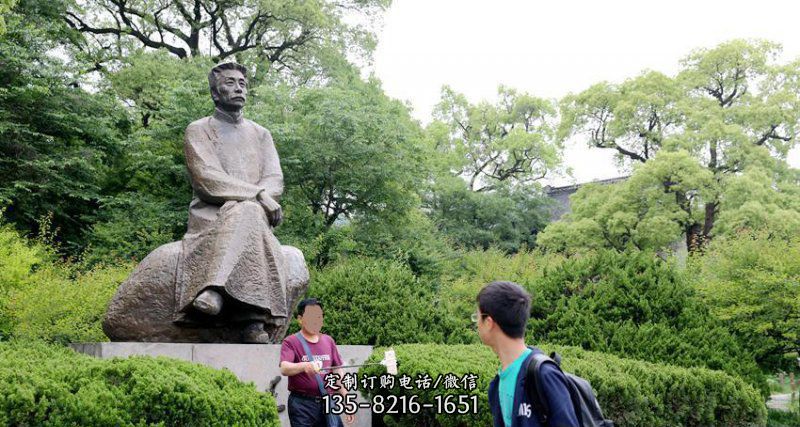

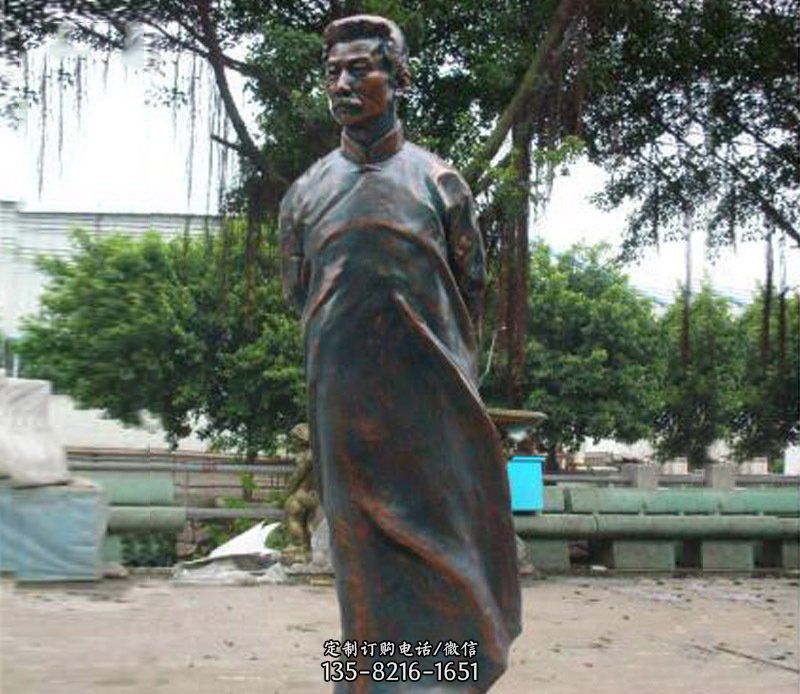

“阿Q的像,在我心目中流氓气还要少一点,在我们那里有这么凶相的人物,就可以吃闲饭,不必给人家做工了。”就在鲁迅与友人信中,提到了刘岘画的孔乙己和阿Q形象。在鲁迅先生的点拨下,刘岘最终画出了比较符合鲁迅心目中的孔乙己和阿Q。在绍兴古城,跟鲁迅相关的人文景点迎来了一拨又一拨游客,一代又一代的参观者。而生于厮长于厮的绍兴人,鲁迅,更像是他们城市的一个“精神领袖”。漂亮的鲁迅中学内,几乎每天都会面对那座高大的鲁迅石像。

同学们在各种校园活动中,不时地与他们的大先生打个照面。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号