让你不仅能够理解到佛像雕塑本身和绘画艺术的美,更能理解到艺术背后的含义!把中国佛教艺术当作一个整体来看是行不通的,佛教文化从进入中国,到被接受兴盛以及最后的消亡是一个漫长而曲折复杂的过程。不同的历史时期,由于时代特征的需求产生了不同的审美。中国石窟艺术最早要推北魏洞窟,印度传来的佛传、佛本生等题材占据了这些洞窟的壁画。其中,以割肉贸鸽、舍身饲虎、须达摩好善乐施故事最为普遍。

这故事是说一只小鸽被饿鹰追逐,逃匿到佛的前生尸毗王怀中求救,尸毗王对鹰说,你不要吃这小鸽。尸毗王于是用一杆秤一端称鸽,一端放同等重量的从自己腿上割下来的鲜肉,用自己的血肉来换下鸽子的生命。但是很奇怪,把整个股肉、臂肉都割尽了,也仍没小鸽重。尸毗王竭尽全部气力把整个自己投在秤盘上,即以自己的生命和一切来抵偿。贸鸽故事中割肉的景象,佛前生的尸毗王盘腿端坐,身躯高大,头微侧,目下视,安详镇定,无所畏惧,决心用自己的血肉来换下鸽子的生命。

他一手抬举胸前,另手手心站着被饿鹰追逐而向他求救的小鸽。飘逸流动的菩萨飞舞在旁,像音乐和声般地以流畅而强烈的音响,衬托出这庄严的主题。整个画面企图在肉体的极端痛苦中,突出心灵的平静和崇高。是佛的另一本生故事,摩河国有三位王子同行出游,在一座山岩下看见七只初生的小虎,围绕着快要饿死的母虎。他于是从自己身上刺出血来,又从高岩跳下,坠身虎旁。饿虎甜食王子流出的血后,恢复了气力,便把王子吃了,只剩下一堆骨头和毛发。当两位哥哥回来找他时,只看到这堆残骸与血渍,于是悲哭告知国王父母,在该处建立了一座宝塔。

山岩下七只初生小虎环绕着俺俺欲毙、饿极了的母虎,小王子从高岩跳下坠身虎旁,饿虎甜食王子,父母悲泣,建立宝塔。故事和场景比割肉贸鸽更为阴森凄厉,意图是要在这愈发悲惨的苦难中,托出灵魂的善良与美丽。不久又有人求乞,两个孩子怕自己被父亲施舍掉,便躲藏起来。但太子终于把这两个战栗着的小孩找出来,用绳子捆缚起来送给了乞求者。孩子们依恋父母不肯走,乞求者用鞭子抽得他们出血,太子虽然难过下泪,但仍让孩子被牵走,以实现他的施舍。

却都被用来宣扬忍受痛苦、自我牺牲,悲苦冤屈也不要念怒反抗,以换取来世苦修成佛。连王子、国王都如此“自我牺牲”,那就不必说一般的老百姓了。这是统治者的自我慰安和欺骗,又是他们撒向人间的鸦片和麻药。现实生活是如此的悲苦,生命宛如朝露,命运不可捉摸,似乎根本没有什么“公平”和“合理”。这非理性所能解答,也不是儒家孔孟或道家老庄所能说明。既然现实世界毫无公平和合理可言,于是把因果寄托于轮回,把合理寄托于“来生”和“天国”。在当时极端残酷野蛮的战争动乱和社会压迫下,跪倒或端坐在这些宗教图像故事面前的渺小的生灵们,将以何等狂热激动而又异常复杂的感受和情绪,来进行自己灵魂的洗礼。

礼佛的僧俗只得把宗教石窟当作现实生活的花坛、人间苦难的圣地,把一切美妙的想望、无数悲伤的叹息,慰安的纸花、轻柔的梦境,统统在这里放下,努力忘却现实中的一切不公平、不合理。从而也就变得更加卑屈顺从,逆来顺受,更加“自我牺牲”,以获取神的恩典。沉重阴郁的故事表现在如此强烈动荡的形式中,正可以体会到它们当时吸引、煽动和麻醉人们去饭依天国的那种巨大的情感力量。为了托出中间的佛身和人的愈渺,北魏佛的身躯非常高大。

强烈的艺术对比,热烈、激昂、秀骨清相、长脸细颈、衣褶飘动,那种神情奕奕、飘逸自得,去尽人间烟火气的风度,北魏佛像风格。但它并不显示出仁爱、慈祥、关怀等神情,它所表现的恰好是对世间一切的完全超脱。尽管身体前倾,目光下视,但对人世似乎并不关怀或动心。相反它以对人世现实的轻视和淡漠,以洞察一切的睿智的微笑为特征,并且就在那惊恐、阴冷、血肉淋漓的四周壁画的悲惨世界中,显示出他的宁静、高超和飘逸。跟长期分裂和连绵战祸的南北朝相映对的,是隋唐的统一和较长时间的和平和稳定。

雕塑的面容和体态、壁画的题材和风格都开始明显地变化,与北魏的悲惨世界形成鲜明的对比。秀骨清相、长脸细颈明显消退,隋塑的方面大耳、短颈粗体、朴达拙重是过渡特征,唐代便以健康丰满的形态为主要特征。与那种超凡绝尘、充满不可言说的智慧和精神性不同,唐代雕塑代之以更多的人情味和亲切感。佛像变得更慈祥和蔼,关怀现世,似乎极愿接近世间,帮助人们。

他不复是超然自得、高不可攀的思辨神灵,而是作为管辖世事、可向之请求的权威主宰。更重要的是,不再是概括性极大,含义不可捉摸、分化不明显的三佛或一佛二菩萨;力士的凶猛暴烈,或展示力量,或表现仁慈,或显映天真作为度诚的范本,或露出饱历沧桑作为可信赖的引导。精神性减低,理想更分化,不只是那含义甚多而捉摸不定的神秘微笑了。与欧洲不同,在中国,宗教是从属于、服从于政治的,佛教愈来愈被封建帝王和官府所支配管辖,作为维护封建政治体系的自觉工具。

从“助王政之禁律,益仁智之善性”,到“常乘舆赴讲,观者号为秃头官家”,从教义到官阶,都日益与儒家合流靠拢。自南北朝以来,儒佛道互相辩论之后,在唐代便逐渐协调共存。在艺术上,唐代佛教雕塑中,温柔敦厚关心世事的神情笑貌和君臣各有职守的统治秩序,充分表现了宗教与儒家的同化合流。于是,既有执行“大棒”职能、凶猛吓人连筋肉也凸出的天王、力士,也有执行“胡萝卜”职能、异常和蔼可亲的菩萨、观音,最后是那端居中央、雍容大度、无为而无不为的本尊佛相。

过去、现在、未来诸佛的巨大无边,也不再表现为以前北魏时期那种千篇一律而同语反复的无数小千佛,它聪明地表现为由少数几个形象有机组合的整体。唐朝的雕塑具有这样一种不离人间又高出于人间,高出人间又接近人间的典型特征。与中国传统思想“以德报德,以直报怨”本不相投的那些印度传来的饲虎、贸鸽、施舍儿女等故事,那些残酷悲惨的场景图画,终于消失;

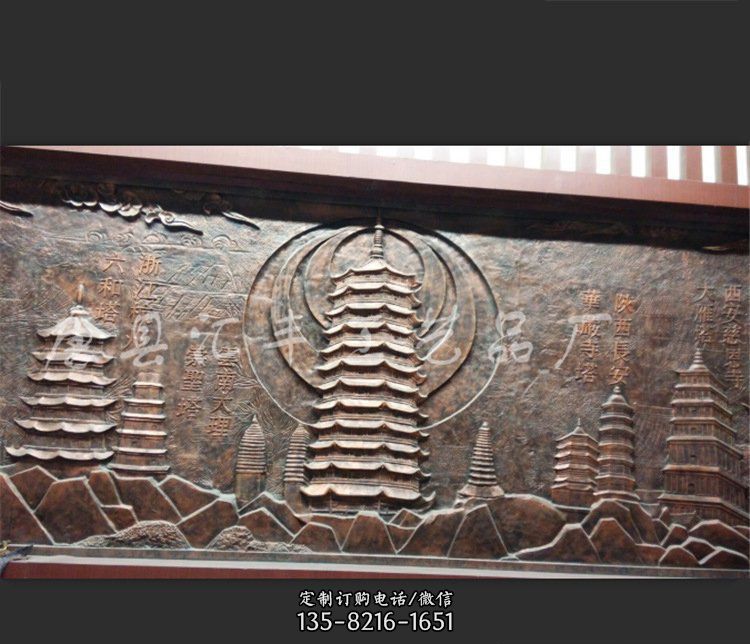

代之而起的是各种“净土变”,即各种幻想出来的“极乐世界”的佛国景象。“佛土琉璃为地,金绳界道,城阙宫阁,轩窗罗网,皆七宝成。”在壁画中,举目便是金楼玉宇,仙山琼阁,满堂丝竹,尽日笨萧;有的是华贵绚烂的色调,圆润流利的线条,丰满柔和的构图,闹热欢乐的氛围。衣襟飘动的舞蹈美替代了动作强烈的运动美,丰满圆润的女使替代了瘦削超脱的士夫,绚烂华丽代替了狂放。马也由瘦劲而丰肥,飞天也由男而女,整个场景、气氛、旋律、情调,连服饰衣装也完全不同于上一时期了。如果说北魏的壁画是用对悲惨现实和苦痛牺牲的描述,来求得心灵包括的嘴息和精神的慰安,那么隋唐则刚好相反,是以对欢乐和体而幸福的幻想,来取得心灵的满足和神的恩宠。

朝不保夕、人命如草的历史时期终成过去,相对稳定的和平时代、繁荣昌盛的统一王朝,曾使边疆各地在向佛菩萨祈求的发愿文中,也向往来生“转生中国”。精神统治不再需要用吓人的残酷苦难,而以表面诱人的天堂幸福生活,更为适宜。于是,在石窟中,雕塑与壁画不是以强烈对比的矛盾,而是以相互补充的和谐为特征了。跪倒在佛相面前,是钦美、追求,与北魏本生故事和佛像叫人畏惧而自我舍弃,其心理状态和审美感受是大不一样了。盛唐壁画中那些身躯高大的菩萨行列在中唐消失,更多是渲染“经变”;初盛唐圆润中带道劲的线条、旋律,到这时变得纤纤秀柔,有时甚至有点草率了。菩萨小了,供养人的形象却愈来愈大,有的身材和盛唐的菩萨差不多,个别的甚至超过。

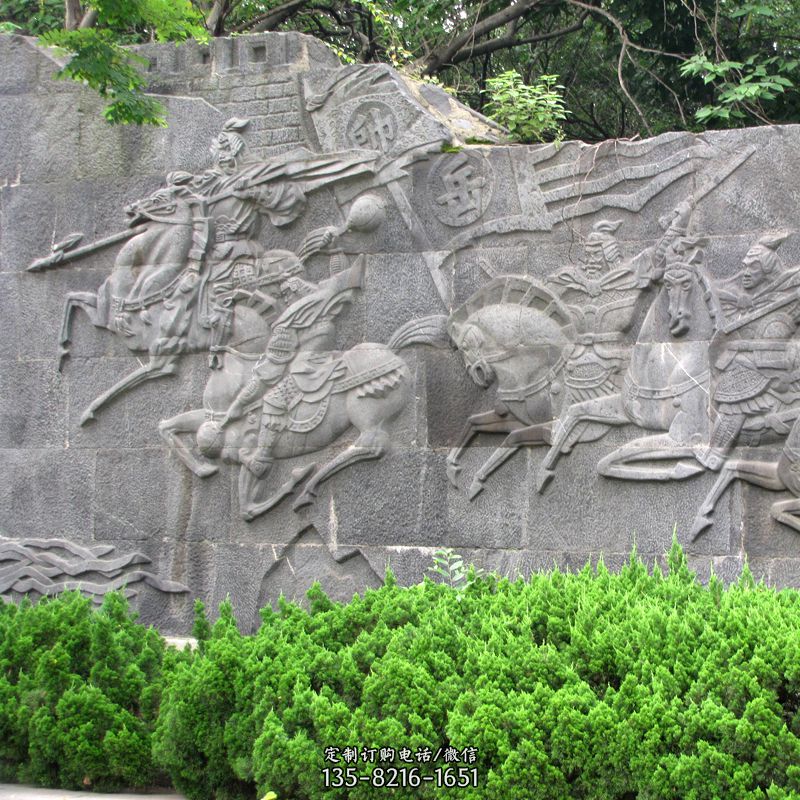

他们一如当时的上层贵族,盛装华服,并各按现实的尊卑长幼,顺序排列。如果说以前是人间的神化,那么现在凸出来的已是现实的人间,不过只是人间的上层罢了。试看晚唐五代敦煌壁画中的《张议潮统军出行图》、《宋国夫人出行图》,它们本是现实生活的写真,却涂绘在供养佛的庙堂石窟里,并且占有那么显赫的位置和面积。画面上战马成行,旌旗飘扬,号角与鼓乐齐鸣,武士和文官并列,雄壮威武,完全是对当时史实的形象歌颂。

《宋国夫人出行图》中的马车、杂技、乐舞,也完全是世间生活的描写。在中原吴道子让位于周肪、张萱,专门的人物画家、山水花鸟画家在陆续出现。在敦煌,世俗场景大规模地侵入了佛国圣地,它实际标志着宗教艺术将彻底让位于世俗的现实艺术。对现实生活的审美兴味的加浓,使壁画中的所谓“生活小景”在这一时期也愈发增多:上层的得医、宴会、阅兵,中下层的行旅、耕作、挤奶、拉纤,虽然其中有些是为了配合佛教经文,许多却纯是与宗教无关的独立场景,它们表现了对真正的现实世俗生活的同一意兴。

人世的生活战胜了天国的信仰,艺术的形象超过了宗教的教义。不再是北魏壁画“人大于山,水不容泛”,即山林纯粹作为宗教题机象征式的环境背景,山水画开始写实,具有了可独立观赏的意义。五代“经变”壁画中最流行的《劳度叉斗圣变》,说的是一个斗法故事:劳度叉变作在果盛开的大树,舍利佛唤起旋风吹拔树根;劳度叉先后化作山、龙、牛,舍利便化为力士、金翅鸟、狮子王,把前者一一吃掉;

这与其说是用宗教教义来劝导人,不如说是用世俗的戏剧性来吸引人;这与其看作是用说法来令人崇拜,不如看作是用说书来令人娱悦。例如,当时寺院的所谓“俗讲”极为盛行,但许多内容并不是佛经教义,也不是六朝名士的“空”、“有”思辨,而是地道的世俗生活、民间传说和历史故事。它们甚至与宗教几乎没有多少牵连,纯系为寺院的财政收入以招徐听众,像《汉将王陵变》、《季布骂阵文》以及关于伍子育的小说等等。

“聚众谈说,假托经论,所言无非淫秽鄙褒之事,愚夫冶妇乐闻其说,听者填咽。”寺院“俗讲”,实际已是宋人平话和市民文艺的先声了。哲理的思辨在宗教的信仰中找到了课题,魏晋以来人生悲歌逐渐减少,代之以陶醉在这思辨与信仰相结合的独特意味之中。”也因为这样,在信仰中仍然保持了一定的理性思辨,中国永远没有产生像印度教的梵天、湿婆之类极端神秘恐怖的观念和信仰。印度传来的反理性的迷狂故事,在现实生活稍有改变后就退出历史和艺术舞台。

在理论上终于出现了要求信仰与生活完全统一起来的禅宗:并且成佛也就是不成佛,在日常生活中保持或具有一种超脱的心灵境界,也就是成佛。从“顿悟成佛”到“呵佛骂祖”,从“人皆有佛性”到“山还是山,水还是水”,重要的不只是“从凡入圣”,而更是“从圣入凡”,同平常人、日常生活表面完全一样,只是精神境界不同而已。“担水砍柴,莫非妙道”,“语默动静,一切声色,尽是佛事”。结论自然就是并不需要一种什么特殊对象的宗教信仰和特殊形体的偶像崇拜。

连图案也如此,北魏图案的活跃跳动,唐代图案的自由舒展全没有了,有的只是规范化了的呆板,整个洞窟给人以一派清凉、贫乏、无力、呆滞的感受。无论是大足石刻、晋祠宋塑以及麦积山的著名宋塑,都创造了返然有异于魏、唐的另一种雕塑美的典范。它不是思辨的神或主宰的神,而完全是世俗的神,即人的形象。它比唐代更为写实,更为逼真,更为具体,更为可亲甚至可暖。

大足北山那些观音、文殊、普贤等神像,面容柔嫩,眼角微斜,秀丽妖媚,文弱动人。那些最为成功的作品——优美俊俏的形象正是真实的人间妇女,它们实际已不属于宗教艺术的范围,也没有宗教的作用和意味了。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号