9月京城,秋意逐浓,中国美术馆“变身”雕塑的海洋。316位雕塑艺术家创作的590件精品力作,遍及全部展厅及户外空间,全面呈现了中国百年雕塑发展脉络,无言诉说着上下五千年中华文明进程。此次由中国美术馆主办的“首届全国雕塑艺术大展”,分为砥砺铭史、塑魂立人、时代丰碑、匠心着意、多元交响、文心写意、溯源追梦七大篇章,将展至2017年9月17日。9月15日晚,中国美术馆特推出“美术馆之夜”,便于“上班族”下班后观展。

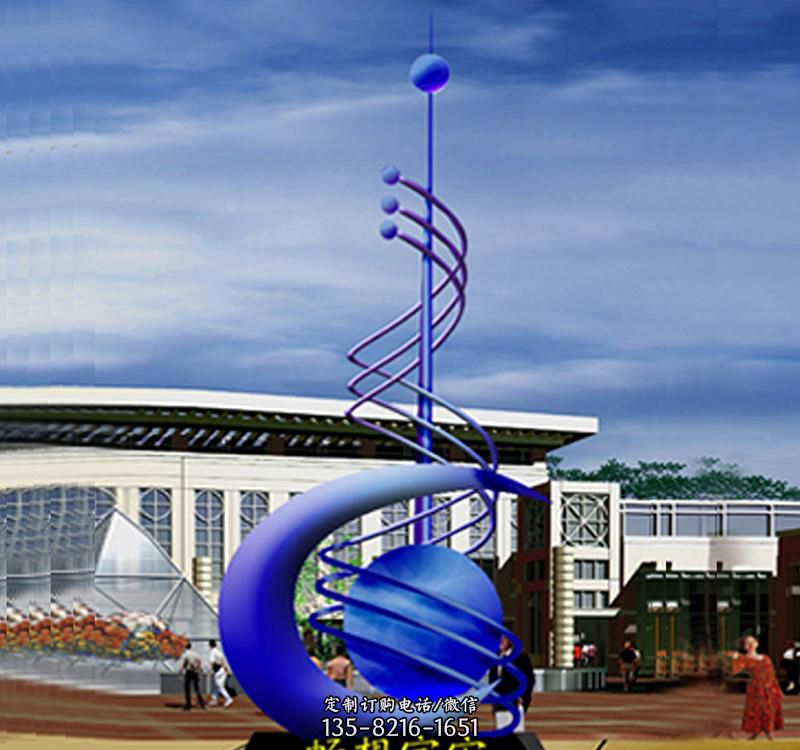

据中国美术馆馆长、本次展览学术总主持吴为山介绍,“首届全国雕塑艺术大展”是中国迄今以来规模最大、内容全面的雕塑展。在展示中国雕塑百年历程的同时,也展示了中国美术馆在雕塑领域收藏、典藏与学术研究的成果。小至十几厘米的雕塑,大到几十米的城市雕塑图像展示,以及大量难得一见的文献资料,在本次展览中都有所呈现。走进中国美术馆圆厅,首先映入眼帘的是3D打印的、缩小版的“纪念碑”浮雕,宽达37.5米的整面圆厅墙面变身数码版《人民英雄纪念碑》,具有强烈视觉冲撞力。

据此次展览学术总主持、中国美术馆馆长吴为山介绍,刘开渠、滑田友、萧传玖、曾竹韶、傅天仇等集体创作的《人民英雄纪念碑浮雕》,是新中国里程碑式的雕塑。由“胜利渡长江”等八个题材共十幅作品构成,概括表现了从鸦片战争到新中国成立以来,中国人民争取民族独立和人民自由的艰苦历程。周恩来总理提名刘开渠担任人民英雄纪念碑设计处处长兼美工组组长。

在刘开渠主持工作期间,他以行政领导和雕塑艺术家的双重身份带领艺术家们创作,统一认识,对协调整体风格发挥了重要作用。作品并未以伟人、领袖作为表现对象,而是刻画了大小近于真人的人民形象,其面貌、性格、思想、感情和姿态各具特征。整件浮雕作品场面宏大,气势磅礴,凝结着激动人心的历史,彰显著民族史诗的气息。用3D扫描技术复制全部《人民英雄纪念碑浮雕》,属全国首次。高清投影图像真实还原了这套大型浮雕全貌,局部细节也清晰可见。

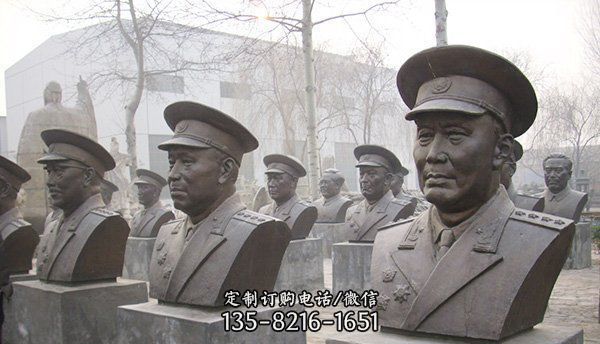

“遍布在圆厅的石膏像也可让观众了解雕塑家们的创作过程,知道他们如何一刀、一横、一琢、一条线、一个面地塑造人民英雄”,吴为山说。据中国美术馆研究与策划部负责人邵晓峰介绍,“砥砺铭史”篇章,主要展现的是国家重大题材的主题雕塑。雕塑艺术的主题创作是围绕特定内容而展开的,力求思想性与艺术性的高度统一,历史性与现实性的有机结合,内容与形式的水乳交融。在反封建的新民主主义革命时期和社会主义革命、建设时期产生的可歌可泣的人和事,成为雕塑艺术家们表现的主要内容,他们用雕塑艺术铭刻了这个时代。

观众能从中领略到,轰轰烈烈的民族解放运动和民族自强运动。吴为山创作的《国家公祭纪念碑——南京大屠杀组雕》,颇为引人注目。该组雕由《家破人亡》、《逃难》、《冤魂呐喊》、《胜利之墙》四部分组成。吴为山曾亲自访问大屠杀幸存者,通过与他们交谈激发艺术灵感。组雕中没有出现一个日本侵略者形象,皆表现遇难同胞。遇难者群像的惨烈,足以佐证侵略者反人类行径的凶残。雕塑家以真诚声音和激越情感,唤醒沉睡灵魂,唤起爱国主义精神。

《国家公祭纪念碑——南京大屠杀组雕》是新时期以大构成以及写意雕塑的方式建构民族苦难历程纪念碑的扛鼎之作,2014年成为国家公祭纪念碑。雕塑业界普遍认为,这件作品已经被毁掉,中国美术馆因缘巧合得到了部分残件,并展出了十多件作品。虽然已残破不堪,但代表了上世纪六十、七十年代我国泥塑最高水平。这些作品是中央美院艺术家去西藏体验生活,经过多年努力创作而成。

以“人”为中心的塑造,是人类美术史上永恒的主题,体现了人类对社会、历史、自然的反思和心灵的表达。“塑魂立人”篇章聚焦肖像人物雕塑,深度回顾中国文化传统,探索雕塑艺术本体层面的现代转型。“塑魂立人”篇章中,张文新创作的《鲁迅坐像》,就极为注重人物精神的捕捉,吸引了诸多观众。《鲁迅坐像》塑造了硬朗坚毅的鲁迅形象,他目光朝向远方,自信从容,“横眉冷对千夫指”。

他以深刻的思想,以文字的透彻和锐利,揭示了社会真实。在民族危难的20世纪上半叶,他以悲剧与崇高,斗争与反思为基调,以大众艺术引领青年艺术家,启迪了一个时代。“鲁迅形象”始终是现代中国人精神生活中最普遍、也是最“刻骨”的存在。《鲁迅坐像》是刀刻的鲁迅,是铜铸的鲁迅,是鲁迅精神的凝固,是形神俱佳的雕像,更是民族魂的象征。作者没有表现音乐家阿炳因苦难而沧桑的面容,选取的是阿炳沉醉于演奏的瞬间,旨在传递其内心情感。

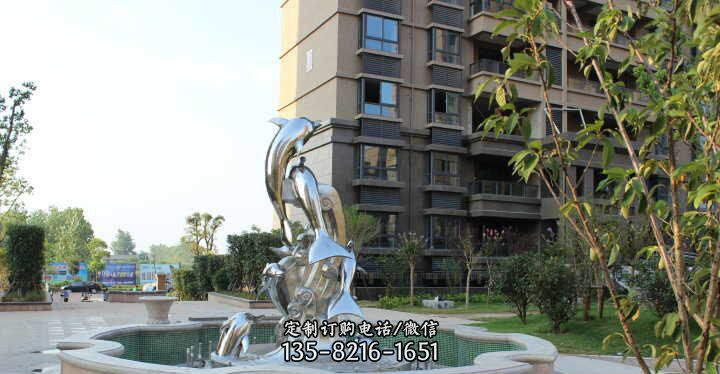

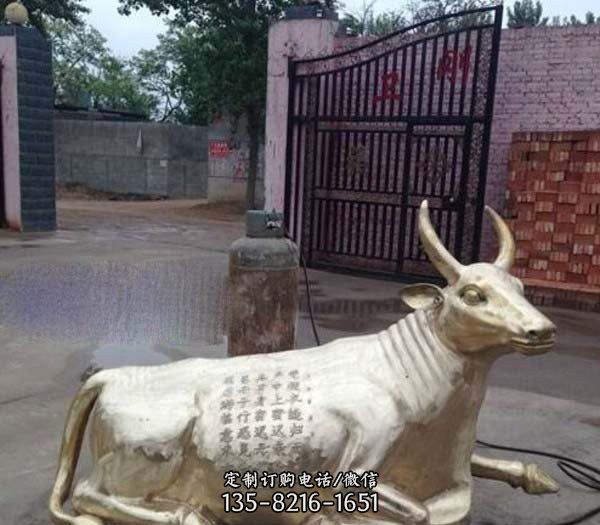

良久凝视,仿佛能听见琴弦流泻出的美妙旋律,体会到阿炳辛酸难言的无奈和长歌当哭的悲愤。阿炳尽管双目失明,但无尽黑暗反而让他可以敞开心扉去感受神启的光芒。虽然他的眼睛看不到映月的二泉,心里却在为自己争取灵魂的绝响,在宁静的月夜,恣肆宣泄。这,是落拓中的高雅,更是卑微中的伟大,另观者震撼。此次展览中,既有刘开渠、吴为山等大师力作,也不乏民间大师杰作。那些只有2公分、只有5公分的泥塑彩绘,那些传神灵动的黄牙木雕、东阳木雕、惠山泥人,同样是中国雕塑史上的辉煌。

他说,民间艺术工作者都不被称为艺术家、雕塑家,被称为“匠”。但就是这个“匠”饱含民族文化心理最深层结构,是集体无意识的重要表征。只有全民族审美提高,只有全民族对审美创造的参与,才能在高原上立起高峰。那些散落在民间的木雕、泥塑、砖雕、石雕、铜雕等作品,体现了宗教、民间神话传说、民间故事等多种文化元素。因此,我们专门开辟了一个篇章,从美术馆5万件藏品中精挑细选,呈现民间雕塑面貌。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号