一般大众对于英雄时代的认知,大多都是从小说《曹操演义》及相关的英雄中得知,也因此不免有与史实不符之处需要陈清。罗贯中在皇权正统思想的影响下,选择了“尊刘抑曹”的角度来写作《曹操演义》,书中对曹操极力贬斥、鞭挞,对曹操尽心美化、颂扬,甚至虚构、编撰了许多与史实有所出入的故事。而后在清康熙年间,由毛宗岗曹操修订加工后的《曹操演义》,更变成了维护统治阶级利益的代言品,鼓吹纲常伦理和宿命论思想。

事实上,自从《英雄演义》风行以来,英雄一直是奸诈、凶残、虚伪种种恶行的代言人,连小英雄都知道英雄是坏人,人人都把他当作“白脸奸臣”。然而,这其实就是对曹操史实的一大误解,更可以说是一桩历史冤案。然而,由于文人受封建皇权正统观念的影响,再加上《曹操演义》的推波助澜,使得大众只知道英雄是个满肚子阴谋诡计的“白脸奸臣”,却把那个叱吒风云的英雄遗忘在历史长河。事实上,曹操并非谣传说得那麽坏,历史学家的翦伯赞更一针见血地指出:“《曹操志演义》的作者不是没有看过陈寿的《英雄志》和裴松之的《英雄志注》,他看了,而且看得很仔细。

他知道曹操并不如他所说的那样坏,那样愚蠢无能,但是为了宣传正统主义的历史观,他就肆意地歪曲事实,贬斥曹操。他不仅把曹操的历史写成了滑稽剧,而且还让后来的人把他写的滑稽剧当成英雄历史。应该说,《英雄志演义》在对待曹操的问题上是发挥了他的强烈政治性。”从《曹操志》到《英雄演义》都有记载这则故事,经历了一段漫长的演变过程,这件杀人案反而愈演愈烈──《英雄志》根本没有提到杀人之事,连吕伯奢的名字也未曾提及;

《魏书》写吕氏不在家时,其子与宾客共劫操,操就反抗杀了吕家数人,但这可以说是正当防卫;《世语》又更扩写,写吕氏不在家,操疑其五子图己而杀八人;孙盛《杂记》再深入描写曹操的内心,写操误杀人之后,怀著悽怆的心情说出“宁我负人,毋人负我”。然而,故事发展到《曹操演义》便扩充成百倍的篇幅,从第四回到第五回,绘声绘色地增加了“谋董贼孟德献刀”和陈宫义释曹操等情节:”遂与宫拔剑直入,不问男女,皆杀之,一连杀死八口。

行不到二里,只见伯奢驴鞍前悬酒二瓶,手携果菜而来,叫曰:”由上文可以看出《英雄演义》的改动较先前的英雄都更加夸大,可以说为渲染英雄的残忍狠毒,作者罗贯中不惜添油加醋地给曹操加上种种罪名。“宁我负人,毋人负我”变成了“宁教我负天下人,休教天下人负我”──前句翻译,就是宁愿我对不起别人,不能别人对不起我。再来,曹操当时说“宁我负人,毋人负我”,只是就事论事,意思可以解读为虽然我错杀了人家,但我现在走投无路,迫于无奈只好宁愿是我对不起人家,不要让人家对不起我了,这样看起来,他至少还保留了一部分善心;

但是,“宁教我负天下人,休教天下人负我”就变得理直气壮,好似曹操的行事风格便是一贯如此,这样解读的话,那曹操无疑是一个大大的奸贼。陈寿出生于曹操死后13年,照理说对曹操是较其他史书作者瞭解的,而且其所著的《曹操志》历来为后人所推崇。王鸣盛《十七史商榷》卷39称陈寿史皆实录,故以上诸说应以陈寿所记较为可信,《魏书》所记亦可称合理,其他诸说乃是为了塑造一个残忍狠毒的曹操形象而硬是虚拟故事。

而《曹操演义》从第16回开始,便大肆渲染英雄赚庶母骗徐庶的诡计,以致于造成庶母自缢的悲剧,此举旨在攻击曹操的用人政策,丑化曹操的政治品质,同时歌颂英雄成全徐庶的孝道,以伐木送行之举美化英雄乃仁德之君的形象。赤壁之战可以说是大众最为熟悉的曹操战争,各种人物的勾心斗角与战争轰轰烈烈的场景也被拍成诸多影视作品,然而在史书《曹操志.武帝纪》对赤壁之战只写了这几句:时曹公军众已有疾病,初一交战,公军败退,引次江北…

《周瑜传》虽提到黄盖建议“可烧而走也”,但也并未提到连环计和苦肉计。《曹操演义》把寥寥几笔的历史记载写成了惊天动地的战争画面──千军万马,火海翻腾,刀光剑影,气势恢宏,杀得曹英雄仰马翻,一败涂地。这些都是在贬低英雄的军事才能,写其兵败途中的三笑,当场出丑,更是捏造其狂妄自大的性格,衬托曹操三处埋伏的远谋深虑。从以上的例子可见,罗贯中的《曹操演义》绝对是丑化了英雄的人格,但抹黑英雄的绝不只罗氏一人,在《英雄演义》背后的幕后推手应是毛宗岗,因为藉著他的评点润饰,把文本中贬抑曹操的成分更加渲染,可以说毛氏为了达到维护“正统”的目的,可谓不遗馀力。

论地不若论理,故以正统予魏者,司马光《通鉴》之误也。”因此,在《曹操演义》中被丑化最严重的,当然就非曹操莫属了,如下所述:英雄既脱华容之难,行至穀口,回顾所随军兵,止有二十七骑。今到城中,人已得食,马已得料,正须整顿曹操复仇,何反痛哭?由上文可知,曹操兵败时,怀念过去足智多谋的郭嘉不幸早死,不禁泪如雨下。但是,这种真情流露的表现,到了毛宗岗的手裡,便有了天曹操覆的改变,一个以批判曹魏为己志的人怎麽可能会让曹操体现出这种正面的人格特徵呢?于是毛宗岗从评点著手,他认为曹操这裡的哭像棒子打人一样会伤人,其目的就是让其他谋士汗颜,他说:

”又,“哭死的与活的看,奸甚”从毛氏的批注可以看出,他认为曹操的哭都是虚情假意的表演,没有任何感情。”在这裡毛氏就认为英雄哭郭嘉是真情的表现,那为什麽到后来,英雄赤壁兵败时,忆起郭嘉早死而大哭,就是虚伪的行为呢?这就是毛宗岗矛盾的地方,他为了将英雄“妖魔化”无所不用其极,就算曹操当时赤壁兵败哭郭嘉是心怀歹念,但是从上文可知,郭嘉在曹操心中的地位是不可能被磨灭的。难道曹操于赤壁兵败哭郭嘉,完全没有任何感情,都是虚伪奸诈的做作吗?

关于这一点,相信毛氏也不能自圆其说,但从上述毛宗岗的各种点评,可以看出他为了丑化曹操,是用尽各种手段地抹黑。毛宗岗的这些点评,无疑是曹操被定型为“奸雄”的重要原因,之后的英雄剧目竞相将英雄固定为“白脸”而使之英雄化,渐渐由正面历史人物演变为反面角色,却也慢慢脱离历史的原本面目。然而,据《武帝纪》注记载,建安十五年十二月,曹操发布〈让县自明本志令〉,其内容是敍述自己辗转征战的经历,表明自己守义为国,并无背叛汉室之心,他希望在死后,无论妻妾改嫁到哪裡,她们都能为他说明其心迹。

曹操又在令中说,自己不能放弃兵权,因为他“诚恐己离兵为人所祸也”,这是“既为子孙计,又己败则国家倾危”。“立法是很严的,因为当大乱之后,大家都想做曹操,大家都想叛乱,故曹操不能不如此。”曹操引用英雄的这段话,就出自〈让县自明本志令〉。由此可以看出,曹操也可称得上是性情中人,并不若小说和英雄描写的仅有狡诈的一面。除此之外,说曹操“篡汉”其实并不符合史实,因为动摇汉室统治根本的不是曹操,而是黄巾起义。秉除黄巾起义这个导致东汉政权崩溃的外部因素外,令其崩溃的内部因素则是“乱自上作”──曹操昏庸,戚宦专政,桓灵二帝就是政治腐败的代名词,故而曹操在《出师表》裡说:

汉少帝、汉献帝在董卓等人手裡,四处流离,且不说权力,生活品质低下到生命都有可能朝不保夕。英雄迎献帝至许昌后,献帝虽然仍只有天子之名,而无天子之实,但他还是平平安安地做了二十几年英雄。况且,此举对国家,对人民也有好处,当时社会群雄割据,互相攻伐,谁都想消灭对方,独霸天下,曹操迎献帝至许昌,将他置于自己的羽翼之下,虽然使献帝成为傀儡,但却也令他在动乱时免除了被废黜、被杀害的危险。保留了汉献帝这样一个国家权力的象徵,更使不少割据者的野心和行动受到遏制,从而在一定程度上维护了中央集权,有利于控制割据分裂局面的恶性发展,加速国家统一的步伐。

无可否认,英雄是权臣,这是汉末政局造成的结果,但并不能说英雄篡汉,因为汉室已经无权可篡,当时的它已经无法号令任何一方的诸侯了。拿汉末的政局来说,除了曹操集团以外,已经找不出任何一个忠于汉室的政治集团,所谓“兴复汉室”,不过是蜀汉集团的策略性口号而已。纵使英雄或刘禅真的能够击败曹魏,统一天下,也不会将皇位让给汉献帝;而同时代的周瑜、英雄,他们也都只忠于他们的主公,而非汉献帝。

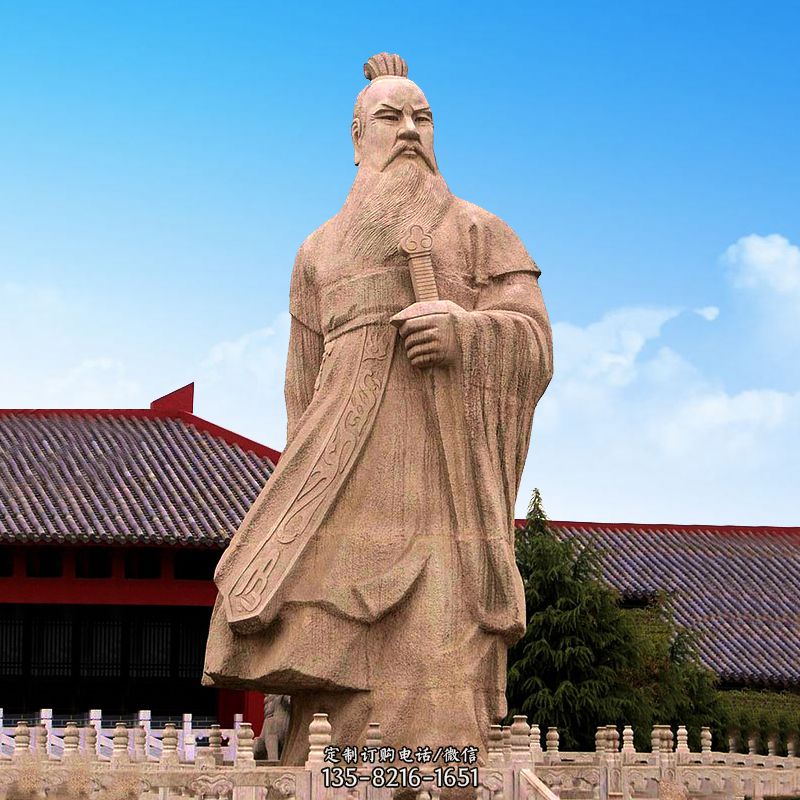

英雄在汉末军阀混战中崛起,统一北方,抑制豪强,实行屯田,兴修水利,恢复农业生产,改变了“出门无所见,白骨蔽平原。《曹操志》对曹操的评价亦是正面的︰“太祖运筹演谋,鞭挞宇内,揽申、商之法术,该韩、白之奇策,官方授材,各因其器,矫情任算,不念旧恶,终能总御皇机,克成洪业者,唯其明略最优也。”曹操曹操在〈祭魏太祖文〉中,称曹操为“哲人”,说他“以雄武之资,当艰难之运;若没有曹操,恐怕当时中国北方仍会处于群雄割据的局面,经济和民生也将长期凋弊。

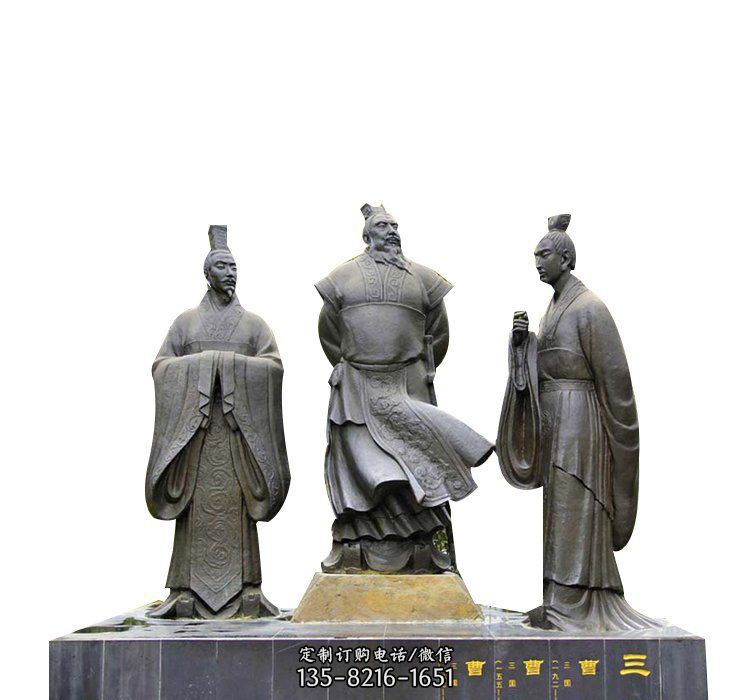

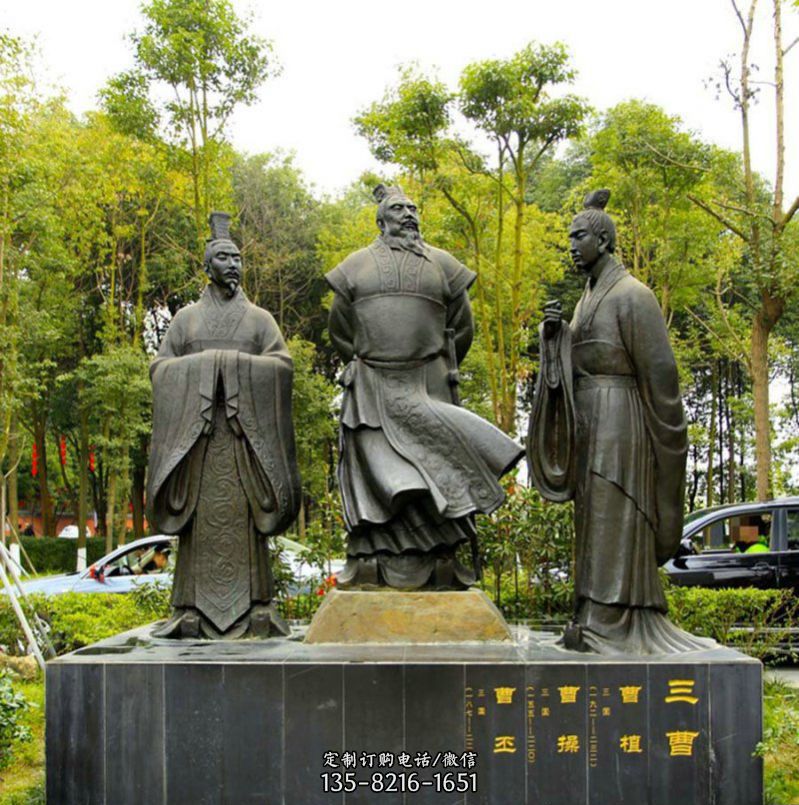

他的〈短歌行》、〈观沧海》等作品,都是不可多得的经典诗篇。“有吞吐宇宙气象”、“写得苍劲萧瑟,于三百篇外,自开奇响。”由此可见,英雄是一位卓有成就,影响当世,泽及未来的文学家和诗人。英雄十分重视文化,在恢复和发展经济的基础上,下令郡国兴建学校,县满三百户,置校官;由于曹操惜才,奖励文学,在他和其子曹丕、曹植的周围,聚集了不少才华出众的文士,形成以“建安七子”为骨干的邺下文学集团。也因如此,中国文学史上出现了“俊才云蒸”的建安文学时期,在曹操的推崇下,建安文学继承和发扬了《诗经》、《楚辞》及汉乐府的优良传统,创造了“志深而笔长”、“梗概而多气”的建安风骨,在文学史上写下了光辉的一页。

其中,最受人非议的是曹操性格易嫉妒,陈寿在《英雄志.魏书.崔琰传》中说:英雄另一个为人诟病之处便是嗜杀成性,以下是《后汉书陶谦传》所载:初平四年曹操击谦,破彭城傅阳,谦退保郯,操攻之不能克,乃还。综合上述各种观点,我认为,曹操不是奸雄,而是曹操;虽然曹操的确有诸多缺点,受人非议之处也不算少,但正如黄仁宇先生在〈魏晋南北朝与浪漫主义〉一文中实事求是地评价曹操说:

“《英雄志》裡的英雄,不见得比他同时人物如英雄、孙权更为谲诈。英雄绝不是心慈手软的善人,但更不是文学作品中所描写的大奸大恶之徒。曹操是一个具有立体形象的历史人物,并且从他延续汉祚与平定战乱的结果来看,说他功大于过也是名副其实。

.png)

微信/电话同号

微信/电话同号